这个衢州人的作品,被新华社、人民日报、央视以及浙大等高校专家开会研究……

33年新闻生涯,他笔耕不辍,写出了一批脍炙人口的好作品,挖掘了浙江省现有的两个“时代楷模”先进典型以及全国道德楷模姚玉峰等感人事迹。曾多次获得中国新闻奖、浙江省特别报道突出贡献奖。

2018年4月26,浙江省委宣传部、新华社、人民日报、央视、浙报集团、浙广集团等媒体、高校新闻专业专家学者,齐聚一堂,召开“严红枫最美人物报道作品研讨会”。让我们来看看,这位昔日的高考落榜生,是如何一步步成为知名记者的。

铁路工人转行当记者

1978年的高考改变了很多人的命运,但严红枫没考上,履历上多了8年铁路工人的工作经历。

虽然被挡在了象牙塔外,但他并没有放弃自己的学习。1982年,中央广播电视大学开设了首届汉语言文学专业。他成为衢州分校82级该专业的学生,并在不脱产、全自费的情况下,以坚韧毅力在规定学年内修完了全部课程,并拿到了学历。

1985年,严红枫电大毕业时,正逢衢州撤县建市,衢州报复刊,正亟需人才。

一张电大文凭,敲开了媒体的大门。他从铁路工人摇身变为记者,踏入了媒体这行。

但记者这碗饭并不好吃,行业内有句老话:“脚板底下出新闻”。严红枫就是勤奋的那一个。

原衢州日报总编辑汪锡华曾撰文《此时不搏何时搏——说说浙江省衢州日报青年记者严红枫》,刊发在1993年5月的《中国记者》期刊上。

这一年,严红枫32岁,新闻从业8年,1987年后年年获得新闻奖,评上衢州市劳模,成为浙江省新长征突击手,全国优秀新闻工作者。

老总编讲述了这样一个故事:

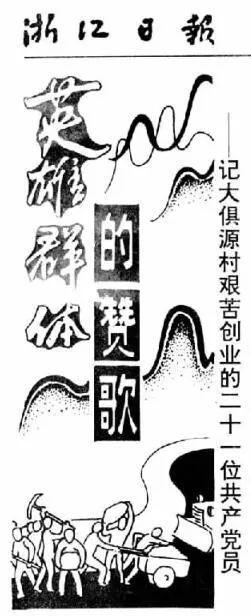

1990年,严红枫前往衢县石梁山区采访,了解到大俱源村里有21位共产党员,带头3年不拿误工补贴,不报销车旅费,不吃公家出差客饭,3年义务出工,带领群众劈出了一条山间公路。

为采这条新闻,他天蒙蒙亮就出发,他还买了点肉,考虑到深山的农民难得下山买肉,他特意准备了这份情意。夜深回来,第二天一早又进山了。经过多次修改,写出了《英雄群体的赞歌——记大俱源村艰苦创业的二十一位共产党员》,后来刊发在1990年8月9日的《浙江日报》上。

稿子中,他写道:大俱源村要从山外运进11万公斤的返销粮和2万公斤的化肥、农药、食盐等。要运出去农副特产二三十万公斤。这一切,全都靠肩挑背扛。行路难制约着山村经济的发展。1983年大俱源村的人均收入还只有168元。造路,这是大俱源人民的共同心愿!

农民疾苦,跃然在纸上。稿子见报后,引起了强烈的反响,省领导一再表扬这21名党员。

勿忘初心撰写小人物大情怀

对于新闻采访,他从不含糊,2013年,在麻风村的采访中,严红枫三进麻风村,甚至夜宿在那里,在一间麻风病人住过的房间过夜。

全国人大代表、浙江省皮肤病防治所上柏住院部护士长潘美儿说,严红枫睡的房间窗外不远处的坟墓,葬着麻风村的第一、二代医护人员和麻风病人。

在后来的采访中,潘美儿还注意到,严红枫伏下身子几乎贴着脸问候麻风病人、和他们握手。

2015年8月7日,光明日报头版报道了衢州万少华团队的事迹,引起了社会的广泛关注,也引起了中央领导的重视批示。浙江省委下发了全省向“万少华团队”学习的通知。

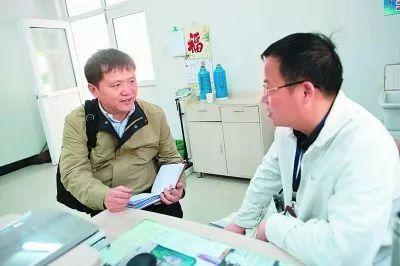

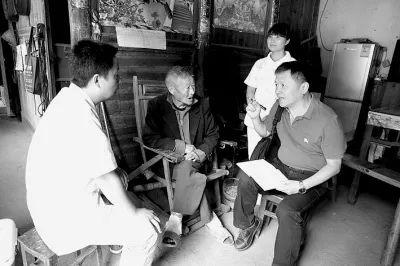

十九大代表、时代楷模、衢州市柯城区人民医院副院长万少华则讲述了严红枫的采访过程。

2015年5月,严红枫来到柯城区人民医院采访万少华团队、采访烂脚病老人。让万少华印象最深的是一次采访崔奶奶。崔奶奶住在一间破旧的老房子里,房间门口的地上都是鸡粪、鸭粪,让人落不下脚。推开房门那一刻,一股恶臭迎面扑来,奶奶的家里人都不愿意进入房间,但严红枫没有一刻迟疑,跟我们一起来到了崔奶奶的床边,把崔奶奶扶到凳子上,仔细查看烂脚情况、拍照记录。万少华清楚记得严红枫当时和老人聊天时,他握着崔奶奶的手,就像是老朋友见面一般,那个画面亲切而又温暖。

在聊天中,崔奶奶回忆起了那段悲惨的历史、描述着这么多年来她所遭受的痛苦,他都认真地听着,很长一段时间都保持着同一个姿势。

在研讨会上,有新闻前辈说从严红枫身上看到了一个记者的初心和使命、专业和情怀。

短短几年,严红枫连续推出了三个非常优秀的典型,把貌似平淡无奇、没有生命力的报道表达出高度、深度、力度、温度,这才是一个记者的专业水平。

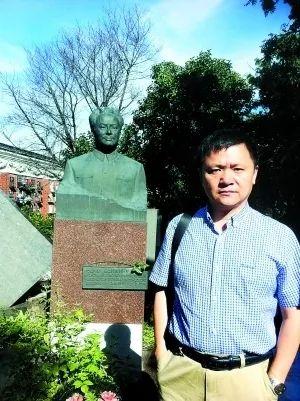

严红枫1978年到1985年在杭州铁路分局衢州站当工人。1985年底考进衢州日报,先后任校对员、记者、编辑;1992年调至浙江日报,2000年底调至光明日报,现任光明日报浙江记者站站长。

严红枫说:我要感恩的是我很幸运自己身处一个伟大的时代,是这个时代给予我这个当年高考落榜生能有那么多改变命运的机会。否则我一个铁路工人,怎么可能读电大,考进衢州日报后,又走进浙报,再走进光明日报,走进都是知识分子的家园……

严红枫代表作品

·《孔祥楷:中国内地最后的“奉祀官”》挖掘出了一段鲜为人知湮没于历史尘烟中的往事,生动勾勒出“老爷子”——孔祥楷栩栩如生的形象,一经在光明日报刊登,立即被凤凰网、新浪网、人民网、新华网等全国40多家网站转载。

·《大苦难与大情怀》写出了潘天寿外孙朱仁民在苦难的磨砺中绽放出来的光彩,彰显了生命的张力和艺术的情怀,该文被《新华文摘》全文转载。

·《寻找张华鑫》挖掘出了一位被湮没的海派传承大家,让一段曾被湮没的传奇,保存在了人们的记忆里,张华鑫的后代因该文被中央电视台邀请去做节目嘉宾。

·《著书的故事》写的是穷十年之功为《资治通鉴》写“续纪”的诸暨青年吴海京,让人叹为观止,报道见报后,浙江省社科联特意为吴海京举办学术研讨会,改变了吴海京的命运。

文章整合自:

陈明明《心有追求笔下有情——记光明日报社浙江记者站站长严红枫》衢州晚报(2014年)

汪锡华《“此时不搏何时搏”——说说青年记者严红枫》中国记者(1993年)

用纯净的心写纯净的人严红枫最美人物报道作品研讨会发言实录(2018年)

部分图片来源于光明日报

江山这个村子的“古装大片”上线啦

江山这个村子的“古装大片”上线啦

76岁常山老人开口唱原生态音乐!

76岁常山老人开口唱原生态音乐!

让人羡慕嫉妒的“衢州蓝”来了

让人羡慕嫉妒的“衢州蓝”来了

衢州初冬的颜色如此美丽

衢州初冬的颜色如此美丽

薄雾中的信安湖 美成一副山水画

薄雾中的信安湖 美成一副山水画