衢州这个江山人有项绝活 脸色说变就变

变脸、耍牙绝技的传承

变脸、耍牙是婺剧绝技、绝活的一种。变脸在其他剧种中也有,但唯独婺剧变脸跟其他剧种有着异曲同工之妙,也成为继川剧变脸之后,第二批入选国家非物质文化遗产的项目。

毛向阳小时候看过变脸、耍牙,那时候婺剧团有两位老艺人,一位擅长变脸,一位擅长耍牙。2006年,江山预申报变脸、耍牙为非遗技艺,但两位老艺人已经年长,苦于没有老师能够上台表演,毛向阳硬着头皮“临时抱佛脚”学起了变脸、耍牙,就这样,毛向阳将变脸、耍牙两种绝技、绝活都收入囊中。

变脸分为扯脸、抹脸、吹脸等等。“扯脸”是比较复杂的一种变脸方法:事前将脸谱画在一张一张的绸子上,剪好,每张脸谱上都系一把丝线,再一张一张地贴在脸上。丝线则系在衣服的某一个顺手而又不引人注目的地方(如腰带上之类),随着表演的需要,在舞蹈动作的掩护下,再一张一张地扯下来。动作要干净利落,不能被观众看出破绽,更难的是还要在变脸中展现剧情和人物的心理变化。

婺剧中的变脸与川剧变脸最大区别是“抹脸”。“抹脸”主要是变颜色,通过用手或者工具抹油彩的方式,迅速的把油彩涂满整张脸。婺剧变脸其实就是把新的油彩抹到脸上,把之前的颜色盖掉,这对表演者的考验很大。需要在很短时间内把脸上的油彩抹均匀。

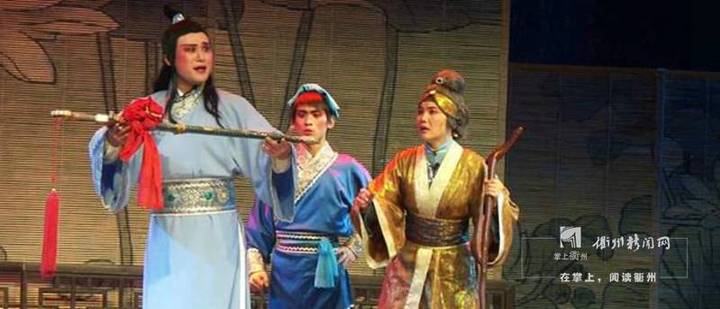

《火烧子都》剧照

婺剧《火烧子都》当中的一幕。一位名叫“子都”的角色妒贤嫉能,害人之后,脸色先是从正常的变成了白脸,之后又变成了绿脸、红脸、黑脸和金脸,一场戏下来,换了五张脸。每次变脸,都在两三秒间完成,天衣无缝。

耍牙是一种古老的传统艺术,戏曲演员口含四颗、八颗甚至十颗野猪獠牙,在口内,时而快速弹吐,时而刺进鼻孔,时而上下左右歙动,或有两颗刺出鼻孔,尤其是有两颗牙始终藏于口内,仍要唱、做、念、打。

江山婺剧中的变脸、耍牙绝技,想学好很难,但毛向阳有这样的天资,几下子便学会了,变脸可以至少7张脸,耍牙最多可以6颗。2014年,毛向阳曾随浙江省传统艺术代表队,赴东南亚等地区进行文化交流。

团长的艰辛

在婺剧团的25年,毛向阳越来越能体会婺剧之美。虽然婺剧曾面临非常大的生存难题,在经济发展困境时期,江山婺剧甚至成为当地的文化“包袱”,但毛向阳和他剧团的兄弟姐妹们依然咬牙坚持下来。

上世纪80年代,受电影电视的冲击,加之歌舞兴起,戏曲在江山一度瘫痪,剧团的开销紧巴巴,连演员们的工资都发不出。

《江山本色》剧照

那时候,剧团下乡巡回演戏,不管男演员还是女演员,背上都要背铺盖,带脸盆、塑料桶、饭盒……就像行军的军人。到了一个地方,白天演戏,晚上就住在废弃的祠堂里,地上铺上干稻草,用旧报纸糊一糊窗户,将就入睡……有时候演出到半夜十一二点才结束,拆完戏台顾不上休息连夜赶往下一个村子,男人们又连夜搭好戏台,以备第二天演出用。毛向阳回忆,5年前,剧团外出演出还是这番景象。

婺剧团没什么钱,该节约的地方,毛向阳都很节约。到外地去联系演出业务,都是坐公交车、挤中巴车,不舍得打的,更不舍得雇车。有一次晚上没有公交车了,愣是走了一个多钟头,从乡下走到了城里。从2000年到2003年,毛向阳这个团长每月还只有500元工资,怎么过来的,他自己也不知道。

《祝福》剧照

也许是穷则思变,江山婺剧团市场化运作却走在其他剧团的前端。每年,江山婺剧大大小小的展演,以及到杭州等地的巡演达到200多场。除了婺剧,剧团还排练了青年人喜爱的现代歌舞、歌剧等,在内容上更加多样化,满足不同人群的需求。“往往一场戏里,我们要加演半小时的综艺节目和其他歌曲,吸引不同年龄段的人。”毛向阳说,一段时间以来,他们采取“两条腿走路”的模式,一手抓歌舞,一手抓戏曲,带着演员闯市场。不管戏金高低,只要有演出,他们就演。

凭着剧团兄弟姐妹般的情谊相互维系着对婺剧的追求,也承载着对婺剧传承和保护的责任,虽然毛向阳曾经想过离开剧团,但最终还是选择留下来,肩扛担当,与剧团的兄弟姐妹一起吃苦。

随着经济发展,江山婺剧又成为人们关注的焦点。毛向阳说,不管什么时代,作为一名文艺工作者,最开心的便是在舞台上。舞台上有观众的掌声和鲜花,还有喜欢自己的粉丝,戏曲演员只有在舞台上才能找到自我。“梅花香自苦寒来”也许是对戏曲演员最美的赞扬。

江山这个村子的“古装大片”上线啦

江山这个村子的“古装大片”上线啦

76岁常山老人开口唱原生态音乐!

76岁常山老人开口唱原生态音乐!

让人羡慕嫉妒的“衢州蓝”来了

让人羡慕嫉妒的“衢州蓝”来了

衢州初冬的颜色如此美丽

衢州初冬的颜色如此美丽

薄雾中的信安湖 美成一副山水画

薄雾中的信安湖 美成一副山水画