那些年,衢州人一起经历的春运~

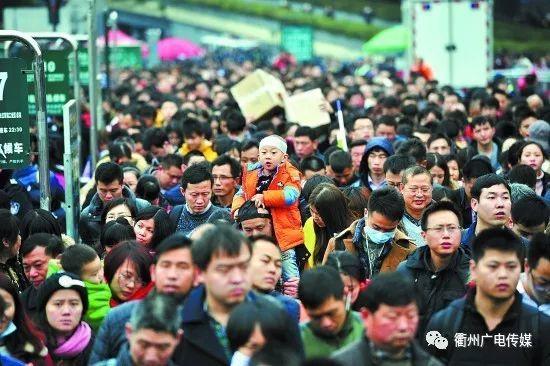

春运,被称为人类规模最大的周期性大迁徙。

40天的春运,一头连着亲人的思念,一头连着游子的乡愁。

60多年来,从“探亲流”、“学生流”到汹涌澎湃的“民工潮”,在时代变迁的大背景下,春运的故事徐徐展开:那条艰辛的漫漫回乡路,承载着几代人的回忆……

上世纪50—60年代那时候回趟家真受罪

上世纪50—60年代,人们“故土难离”的乡土观念浓厚,春运以短途探亲为主。坐火车回家过年是种奢侈,这部分人群大多是外出求学、工作或参军者。

林老伯对60年前那段春运经历记忆犹新:“我1950年参军离开家乡,第一次回衢州探亲是在1957年春节前。那时,我在解放军驻福建某部服役。”今年88岁的林老伯说,福建地处前线,每逢节假日部队都战备,一般不允许探家。因为他是回家结婚,属于特殊情况,部队首长才准了半个月的探亲假。

“我刚刚提了少尉副连长,家里给我说了一门亲事,女方姓胡,是村里小学的代课老师。”林老伯说,“我俩先前没有见过面,就是寄了各自的照片、通了几回信,那个年代恋爱结婚基本就是这个样子。”

“福建到浙江没有直通的火车,回趟家很不容易。”林老伯天还没亮就动身从部队驻地出发,步行到20公里外的县城搭乘班车。肩挎着两只大旅行包,一只装着换洗的衣服和给对象买的红围巾、毛线衣和结婚穿的衣服;另一只装的都是香烟、糖果和拜年糕点等。

当时鹰厦铁路还没有通车,只能坐长途客车,路况不好,汽车一路颠簸。

三天后,到达江西上饶,再坐火车回衢州。

“开往衢州方向的火车,一天也就两三趟。平时坐火车的人就不多,临近春节旅客更少。”林老伯回忆说,“火车是那种老式的绿皮车,车厢内只坐着一半多的旅客,显得很宽松。”

列车到达衢州站时,已是傍晚时分。这时,到乡下的班车都已停开,林老伯只好在南湖桥旁的人民旅馆住了一宿。

福建,过江西,再到浙江,一路辗转,一路奔波,前前后后花了三四天时间。林老伯回到老家时,已经是农历年二十八了。

第二天一大早,林老伯和对象一起去乡政府领结婚证。

这是林老伯从军30年,唯一一次春节回家探家。

“鹰厦铁路建成通车后,浙江与福建之间有了直达火车。”林老伯的儿子说,每年暑假的时候,母亲就会带着他去部队探亲。

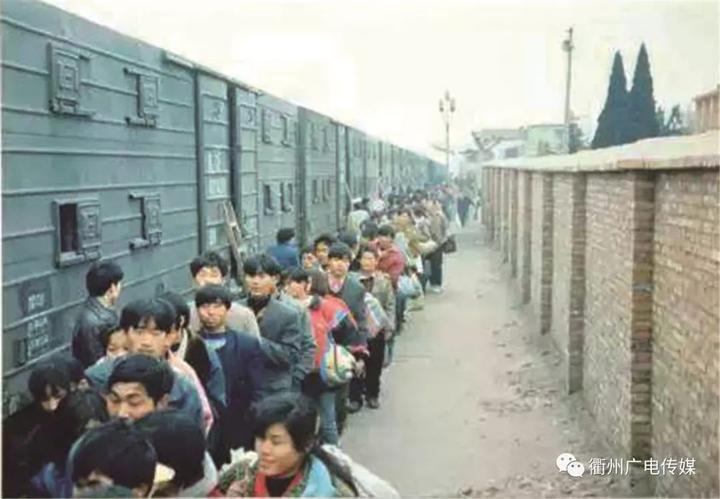

上世纪70年代“棚车专列”上的春运交响曲

提起春运,今年74岁的朱先生深有感触。1968年,他大学毕业从杭州分配到衢州航埠工作,后在市区安家落户,结婚生子。因为是家中独子,他年年都要赶春运的列车,回杭州陪父母过年。直到1997年母亲去世,他把父亲接到衢州生活。

整整29个春节,年年奔波,就为了那一刻的团聚。

上世纪六、七十年代,衢州到杭州列车班次不多,且都集中在白天,种类分快车和慢车。快车运行时间大约八九个小时,慢车因为要为快车让路,到站时间很难估计。春节期间还会有加班车,就是平时运货的棚车,没有座位,也不限票,运行时间更长,大清早从衢州出发,晚上七八点钟才能到杭州。

对于票价,朱先生还有印象,快车5块6,慢车4块7,棚车只要2块4。

“那时没有春运的概念,一个人行李不多,挤上火车就走,车上大多是回乡探亲的人,一路聊聊天,坐十几个小时也不觉得辛苦。”朱先生一般会提前一天去车站,排上个把小时队,基本都能买上票。

直到1975年春节,朱先生带着刚出生三个月的儿子和妻子一块回杭州过年,阵仗就大了不少。夫妻俩一商量,决定乘棚车,一来加班车票比较好买;二来棚车空间大,能放更多的行李;三来票价也便宜。

头天晚上,夫妻俩抱着儿子,担着装满肉、鸡蛋、年糕、冻米糖等一包包的年货。从航埠乘车赶到市区,在丈母娘家歇了一晚。

第二天一大早,一家人往火车站赶。“车站里比较挤,但乘坐棚车的人并不多,我们一家人占了一个角落。”作为家中重劳力的朱先生先把行李歇在一边,然后铺开一块塑料垫,摆好小椅子,让抱着孩子的妻子坐下。他便开始拿出准备好的酒精和炭,放在铜火熜中点起来。这样,不仅能烤火,还能将带来的饭菜热热再吃。

因为有两顿饭要在火车上解决,别人都是啃着冷馒头、干大饼,朱先生一家却能吃上热乎乎的饭菜,引来了不少旅客羡慕的目光。

1979年,朱先生的小女儿出生。一家人仍然年年乘着“棚车”专列回杭州过年。朱先生挑行李,妻子一只手护住绑在胸前的女儿,另一手牵着大儿子。如果碰上雨雪天气就比较麻烦,打湿的衣裤得到了杭州才能更换。“1980年春节前,雪下得特别大,除了小女儿抱在手上,我们三个人的裤子上都沾满了雪水,渗透进去,钻心的冷。”

过完年,一家人就得回衢州了,仍然一担子的行李,带回的是父母塞进去的杭州特产:荷花糕、风鸡、熏肉、酱瓜……

岁月就这样一年一年流逝,慢慢地,孩子大了,父母老了。父母去世后,朱先生再未赶过春运的火车。

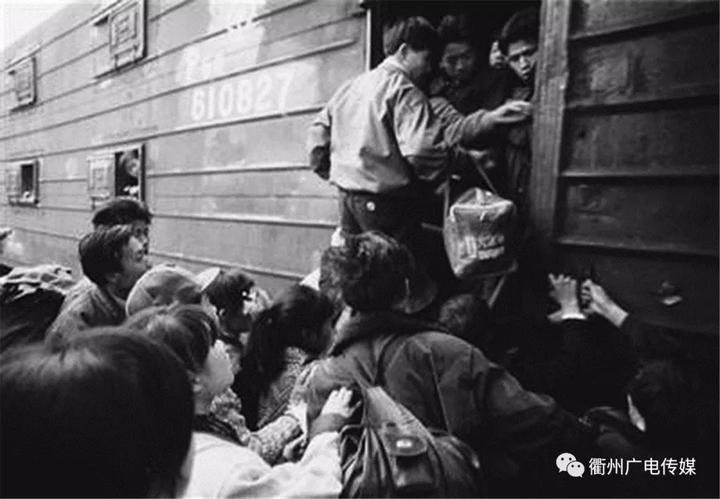

上世纪80年代买票难上车难坐车更难

上世纪80年代,因为车少人多,火车票成了紧俏品,必须提前连夜轮流排队买票。火车站售票窗口前,到处都是带着凳子、裹着棉被彻夜排队的人群。

对此,郑姐记忆深刻。1988年,郑姐在安徽合肥上大学。寒假结束返校,正值客流高峰期。郑姐的父母找了很多人,才买到一张去合肥的票。“学校回来好一些,学校会给我们统一买票,但是去学校就要自己解决了。”郑姐依稀记得,那是趟下午的火车。

母亲为郑姐准备了一大袋特产,有豆豉、冻米糖……全是她爱吃的。“那时候火车很挤,哪能带很多行李,所以我们有一个同学提前去学校,把我们的行李都先带去。”

因为大部分行李被同学先带到了学校,所以郑姐和其他同学临近开学才拎着剩下的行李上了火车。“第一次看到都惊呆了,怎么会有这么挤的火车,我都担心我挤不上去。”当时,郑姐的两个男同学先挤上了火车,然后她再从窗户里被同学拉上车。“我被拉上来以后,就看到一个孩子也从窗户里被拉进来,可孩子的父亲怎么都上不来,最后孩子只好又被塞了出去。”

等到列车启动时,车厢内已经挤得脚都没办法挪动了。本以为有地方站着总算是可以休息一下了,可没想到,过了十多分钟,远处传来一阵“茶叶蛋、瓜子、花生……”的叫卖声,眼看小推车已经推到跟前了,郑姐只好往唯一空着的地方——座椅底下钻去。

列车开到合肥要二十多个小时,上厕所是个问题,可车厢里已经挤满了人,连厕所门都被堵的打不开。为了不上厕所,郑姐这一路上不敢吃不敢喝,硬生生憋了二十多个小时没上厕所。

郑姐感慨,“现在真是好啊,交通方式多,再也不用像以前那样挤火车了。”

上世纪90年代汹涌澎湃的“民工潮”

90年代开始,“民工潮”成了春运的代名词,由此进入了史上最拥挤的春运时期。“打开车窗,扑腾着从窗户爬上车;满车都是汗臭混杂着泡面的气味,连厕所都站了五六个人,座位底下也都是弓着身子的农民工;人贴人的车厢里,用了20多分钟才挤过一节车厢,衣服扣子全被挤掉了……”这些昔日春运亲历的景象,印在了人们的记忆深处。

小朱是70年代末出生的,关于春运的记忆,是从90年代末开始的。

1997年元宵节过后,到了返校的时间,小朱得从衢州赶往无锡上大学。为了买到一张票,小朱的妈妈托了朋友的妹妹的老公的朋友才买到,据说可以坐在餐车里。

女儿要去远方上大学,小朱妈妈巴不得让女儿多带些家里的特产去,可是火车太拥挤,所以她只给女儿炖了一大罐笋干炖肉和一铁罐梅干菜扣肉带去。

出发那天,小朱父母送小朱来到火车站,却正好碰上火车晚点,在信息不流通的年代,晚点的火车究竟什么时候能来根本不知道,为了让女儿少受冻,小朱父母带着小朱回了家。

刚到家就接到火车站朋友的电话,喊他们马上来火车站,火车即将进站了。于是一家人又匆匆忙忙赶到火车站。“我到的时候火车刚进站,根本来不及找餐车是哪节车厢,就到了最近的车厢门口被塞了进去。”火车门关上后,小朱和行李整个人都贴着车门,直到下车,这扇门都没能再挤上人。

“没有真正经历过的人没法想象,当时挤到连蹲都蹲不下来,更不要说到餐车去坐了。”小朱就这么站了一整夜。

小朱妈妈回忆起这段往事,仍然心疼不已,“我看到她被塞进火车,回家后一夜都没睡着,心疼啊!”

如今,小朱已经回到衢州工作,常伴父母身边,再也不用跟着春运大军挤火车,但那段关于春运的记忆,她始终难以忘怀。

21世纪高铁重塑着春运模式

2006年,衢州火车站搬迁新址,新火车站正式启用。

2007年,第一列动车组正式通车,从衢州到杭州只需2个多小时。

2014年,杭长高铁竣工投入使用,衢城进入高铁时代,从衢州到杭州的最快时间缩短到1个多小时。

如今,九景衢铁路、衢宁铁路等“六线三枢纽”铁路工程相继在衢州动工,铁路线上的变化还在继续。

“21世纪,春运回家最大的变化是可以在网上抢票了,票更好买了,不用再到处托关系买一张回家的卧铺票了。”老家在湖北宜昌的小姜说,以往快到过年的前几个月,就要开始发愁,回家的火车票该怎么办?

2011年年底,所有旅客列车实现网络售票,到火车站购票的旅客开始减少了。直到2013年,火车站配备了自动售票机,加上网络售票的普及,到窗口购票的旅客才大幅度减少。

进入21世纪后,铁路线上的变化日新月异。除了购票方便,春运期间的“棚代客”列车,已彻底退出历史舞台,装有空调的“红皮车”,也慢慢取代“绿皮车”,开始占据客车主流地位,乘车环境得到了极大的改善。

我们期待着:春运也能成为一场“想走就走”的旅行。

铁路员工记忆中的春运每个铁路员工,都有一个属于自己的春运故事。

“刚进单位的时候,没有固定在哪个点,哪里需要,你就去哪里。”铁路退休老员工金贤妹说,那时候衢州站每天只有六七十趟车,开往杭州、上海、北京、广州、昆明、重庆、南昌、长沙等地。

“k46/45次列车,从福州开往北京的列车,凌晨2点多到衢州。这趟车即便不是春运,也有很多人。在途经衢州的火车中,这趟车是唯一超过上海以北的列车。而衢州这边有不少从北方过来当兵的人,大伙都要赶这趟车回家探亲。”戴锡妹虽然退休多年,但依然印象深刻。

衢州站副站长丰美菊告诉记者,“八十年代初,火车票不像现在由路局控票,每个车站可以自己做计划发票,很容易引起100%超员的情况,定员1000人,往往会有2000人挤在同一趟列车上。”

“春运期间,车站六个窗口售票全部开放,售票员忙得连水都没时间喝一口,更别说上厕所。”丰美菊说,当时出票要经过四道工序,先把票抽出来、戳上日期、加盖车次、贴座位号,当时卖出一张票的速度,如今能卖四五张票了。

金贤妹退休的时候带回来一个检票夹,留作纪念。“一只手上都是因为检票留下的老茧。”金贤妹记忆颇深,春运期间检票,几乎是一刻不停。

戴锡妹说,“那时候,火车站候车室也比较小,根本容纳不下那么多旅客,排队进站的队伍,从老的汽车客运站一直到南湖桥。武警支队、部队、机场士兵都来帮忙,检票口也增至六个。车次的牌子也都是人工举牌的。”

新候车大厅

“每年春运过后,失物招领处存放的东西就会增多,还有就是会收到许多锦旗。”“丰美菊说。

时代在进步,有些东西留不住。在便捷的高铁前,这些都成为了过去。

相关阅读

江山这个村子的“古装大片”上线啦

江山这个村子的“古装大片”上线啦

76岁常山老人开口唱原生态音乐!

76岁常山老人开口唱原生态音乐!

让人羡慕嫉妒的“衢州蓝”来了

让人羡慕嫉妒的“衢州蓝”来了

衢州初冬的颜色如此美丽

衢州初冬的颜色如此美丽

薄雾中的信安湖 美成一副山水画

薄雾中的信安湖 美成一副山水画