大海寻“生”

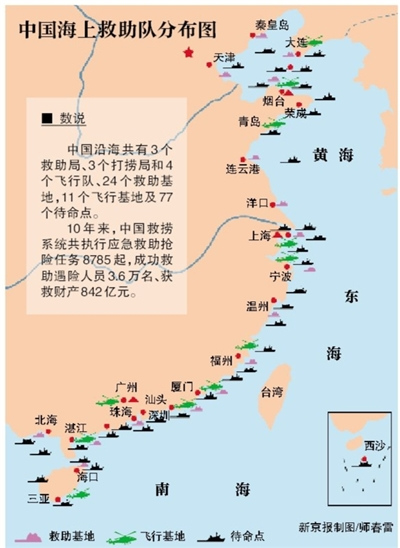

中国海上专业救助队伍10年救助3.6万余人;现已设立24个救助基地

“风平浪静的地方不需要我们。”有海上救助队员这样说。据统计,10年来,中国海上专业救助队伍共救助了3.6万余人脱险。

8月14日,珠江口,在台风“尤特”掀起的10级大风和6米巨浪中,香港籍矿砂船“TRANS SUMMER”倾覆。随即,21名船员被一艘名为“南海救116”的救助船联合香港政府飞行服务队救起。

8月18日,抚顺清原洪灾肆虐,交通运输部北海第一救助飞行队B-7313、B-7309两架专业救助直升机千里驰援。14个小时内,两架飞机成功转运40名被困群众及伤员,空投救援物资1.7吨。

救助船、飞行队、应急潜水队,这是自2003年,交通部打捞救助局进行体制改革后,救助系统形成的基本格局。10年,已拥有近万名救助队员。

他们追逐着每一场台风、寒潮,在大风和巨浪中掌舵放索,救人于生死边缘。

冲进台风的人

潘锐彬几乎追赶过每一场台风,他在QQ签名里戏称自己“追风老少年”。

“每次冲向台风,就像闯一回鬼门关。”,这位漂泊海上20年的老船长说,“没有比这更刺激和危险的事了。”

潘锐彬至今还记得7年前那次“小鱼搏大鲸”式的海上救捞。

那是2007年11月9日,装有27万吨原油的“SHINYO SAWAKO”超级油轮因主机故障,动力尽失,正在距三亚东南95海里处的狂风巨浪中漂荡。

这艘油轮如果搁浅触礁泄漏了原油,将造成重大环境事故。

“把这个‘海上巨型炸弹’拖回来。”潘锐彬的“南海救111”轮受命起航。

风急浪高,3000吨的救助船像一片树叶般起伏打转,左右摇摆。站在驾驶台旁,潘锐彬忽而看到整片天,忽而看到整片海。

“没有人能适应这样的风浪”,大副林清回忆,一路上,几乎所有船员都在不断呕吐,“有人干脆抱个水桶,边吐边值班。”

林清说,为了保持体力进行救助,船员吐过后必须赶紧再往嘴里塞食物,“但没等咽下去又会吐出来,如此反复。”

“再后来想吃都吃不了了”,刚把面条下到开水里,锅就被甩飞了出去。

12个小时后,潘锐彬找到了“SHINYO SAWAKO”。相比于救助船,“超级油轮像条浮在海面上的巨鲸”。

风向变化诡异,各种拴缆拖拽的方案均宣告失败。“救助船顶风顶浪,用尾部后甲板小心翼翼地靠近油轮船头,寻找机会带缆”,最终,潘锐彬决定用这种“豁出命”的办法搏一次。

风浪和“巨鲸”撞击产生的海浪高十余米,这些大浪一波波砸向救助船,发出轰轰巨响。

救助船的后甲板上,放缆的船员们不断被巨浪打倒。但他们来不及站起,就又要受到下一波涌浪的冲击,从左舷翻滚撞在右舷停下。

“坚持,坚持住啊!”潘锐彬记得当时有船员一边哭,一边拼命大喊。

救捞过程持续了88个小时,期间潘锐彬和船员们几乎没合过眼。

11月13日12时,超级油轮“SHINYO SAWAKO”被拖放至深圳大亚湾,“小鱼搏巨鲸”的冒险宣告成功。

11天后,潘锐彬又驾驶着“南海救111”轮,追着中心最大风力12级的台风“海贝思”,搏浪1500海里,穿行西沙、南沙海域,与南海救捞局的另两艘救援船一起,成功救援中国、菲律宾、越南遇险渔民1022人,渔船52艘。

同年11月26日,温家宝总理批示:“‘南海救111轮’不负众望,载誉而归。”

“救援,就是每次被狂风巨浪打倒后,站起来的次数总比摔倒多一次”,讲述救助故事时,有船员潇洒地说。

但他们知道,风浪中保证自己不被风浪卷走的,只有系在腰间的一根安全绳。

救生员的抉择

将生死系在腰间的并非只有海上“追风者”。救捞局飞行队每名直升机救生员腰间,也系着一条安全带。

王伟正和最后两名遇险者被钢索吊起的一瞬间,脚下传来一声巨响,船甲板在海浪的多次撞击挤压后断裂,船体迅速沉没。

他是南海第一救助飞行队B-7137机组救生员。

2011年9月29日,台风“纳沙”带来的暴风骤雨中,运钢船“方舟6号”在珠江口遇险,大半个船身已沉到水下,七八米高巨浪不断冲击着甲板。

被称为“最后的希望”的直升机抵达事故现场后,悬停,放钢索,王伟正刚落在甲板上,立刻被12名遇险船员围死抓紧。

几乎每个直升机救生员都目睹过人在险境中,求生心切下的混乱场景:有人徒手抓住钢索往上爬,或是一群人围着抢钢索,谁也不肯先松手,恨不得把飞机拽下来。

有的救生员会一拳打飞与老人抢钢索的男子,或是拿棍子把抢抓钢索的几双手生生砸开。有时,直升机不得不强行上升几米,等抢抓钢索的遇险者握不住时,再重新放下钢索救援。

“不强硬点没人听你的,镇不住遇险者就会导致救援失败”,有飞行员说。

王伟正则“啪”地一声解开了胸口的钢索锁扣,这样脱钩意味着他把自己留在了甲板上。

“不要乱,我一定把你们都救上去”,他大喊,“我会最后一个上直升机。”

船员们终于被镇住,救援变得有序。

两名遇险者被吊上直升机,船体则更为剧烈地摇晃。王伟正害怕了,“我和船员们只能蹲在甲板上,双手抱着护栏,浪打得脸生疼。”

5次吊运结束,船上还有王伟正和两名船员,船却眼看着要沉。“都上!”他和机组决定赌一把,“一次吊运3人,钢索承重已到极限。”

起吊成功,3人缓缓上升,赌赢了。他们再低头,海水已吞没甲板。两名船员放声痛哭。

此次救援只持续了15分钟,船上12名遇险船员均被成功营救,几乎一分钟就是一条生命。

水下“蛙人”

很多次,直升机到达的海面上,只剩下沉船泛起的旋涡。此时,潜水员王海杰和队友们入水。

“走,我带你回家”,潜水员每次摸到遇难者遗体后,都会在心里这么说。

应急反应救助队中的潜水员,基本都是海军陆战队、特种兵或广州潜校学生出身。

2004年入队的王海杰至今还记得自己第一次潜水训练时的局促。在不到10米深的浅水,他足足有10多分钟不敢动一下——在黑糊糊的渤海水质中,自己不知所措。

2011年10月9日,“辽丹渔26628”轮在烟台海域被撞翻扣,8人失踪。王海杰所在的应急队分队临危受命,10日凌晨5点半就已抵达事故现场开展救援。

王海杰下水前,已有两名队友捞出了4具遇难者遗体。

还有幸存者吗?王海杰正欲下水,就被队长拉住,凑到他耳边,“下面有活人,你要下水救他们。”

“人命关天的事,我压力就大了。”下水后,王海杰已能在第一次训练时面对的黑暗中,清理现场的衣服、被子、水泥地板等。

半个多小时后,王海杰的手臂突然被一双大手拽住,吓得他鸡皮疙瘩都起来了。缓过神来,他意识到自己终于找到幸存者了,但任凭他怎么摆脱,大手怎么也不松开。

再这样相持下去,舱内剩余的空气恐怕会让幸存者窒息而死,船体可能也会完全翻转。

情急下,王海杰另一只手在水下来回探摸,终于抓到了幸存者的腿,用力摇晃后,让对方松开了大手。

最终,王海杰先后帮4名受困人员戴上了队友运过来的潜水头盔,把他们解救出来。

“再晚10分钟我们就没命了。”8月6日,受困者唐文龙说,舱内积水已经没到他的脖子和一个同伴的下巴处。

这一次的成功救助,使王海杰获得了国际海事组织颁发的“海上特别勇敢奖”。

现在,从翻扣船里救出活人,已成为北海救助局的“绝活”,北海救助局应急反应救助队负责人介绍,截至目前,他们已通过船底开洞和潜水等方法成功救出26人。

职业代价

“救助船从来就是为风浪而生,风平浪静的地方不需要我们”,做了20多年大副的林清,每年有8个月的时间都在和船一起摇摆。

救助船极少靠港,而是在每个海难多发处轮流驻守。

动态待命中,日复一日的体能、船舶技能、救生知识、航海、气象知识、心理安抚等内容的学习和训练,对船员们来说,因为单调、枯燥、机械化重复显得“更难对付”。

但“南海救116”轮上的见习水手刘英杰却说,自己不怕长期出海,唯一的担忧是怕山东老家的女友会受不了离他而去。

这也几乎是每个救捞船员会担心的事情。广州打捞局潜水员钟松民与妻子郑若好结婚28年,没过过一次纪念日。

“早上领完证,中午他就有紧急任务出海”,郑若好说,结婚最初几年,住在平房宿舍里的自己,在丈夫出海的夜晚,但凡有风声雨声或是随便什么声响,她都会握住搁在床头的一把刀,辗转反侧,惊恐难眠。

她曾托人为钟松民找到个好工作,但钟在最后时刻选择放弃,“他总觉得这样离开生死患难的兄弟们显得无情无义。”

郑若好痛哭一阵后自我安慰,“不能改变他,就只好改变自己。”

更为痛苦的是他们时常受到职业病的影响。

潜水员陶波说,在水下,每下降10米,潜水员都要多承受一个大气压的压力,而在出水前,如果不在适当水位呆上足够时间,就会造成减压不充分。

代价就是体内的氮气细胞会逐渐扩大,堵塞血管,给人带来酸疼感,严重的,会骨头坏死,甚至骨癌。

去年,陶波所在的大连基地应急反应救助队队长王金锋就因此做了手术。

“当时,还以为见不到队长了。”陶波回忆,队长在肿瘤医院被诊断为腿关节骨头坏死,“没打麻药,在腿上划了三四十厘米长口子,还要换上牛骨头,得多疼啊!”

“追风老少年”潘锐彬每次结束休假回船前,总会把自己所有银行卡号存入家中的电脑,同时用纸再写一份,放在抽屉里。

“万一有那么一天,家人清理物品时,算是有个交代”,他说。

救捞大事记

2004年11月16日

客滚船“辽海”轮发生火灾,北海救助局专业救助船仅用15分钟,即抵达现场,340名遇险人员无一伤亡。

2006年5月

受强台风“珍珠”袭击,数十艘越南渔船、数百名越南渔民在我国东沙海域遇险受困,越南政府请求我国救援。南海救助局专业救助船历时17天,航行6210海里,成功救助15艘越南渔船、330名越南渔民。

2007年11月22日

南沙几十艘渔船和上千名中外渔民被困。南海救助局和南海第一救助飞行队,在风力10级、浪高8米的海况下,历时10天,成功救援52艘渔船,986名中外籍渔民。

2007年12月

广州打捞局将在海底沉睡了800多年的“南海1号”整体打捞出水。

2008年汶川大地震,救捞系统紧急从厦门、珠海、三亚调遣4架专业救助直升机,飞赴1500公里外的灾区,其中,南海第一救助飞行队"B-7125"救助机组成功出动任务30次,救助被困人员225人。

2010年7月16日

大连新港中石油储备库输油管线发生爆炸起火,大量原油泄漏入海。北海救助局、烟台打捞局、北海第一救助飞行队职工冒着34摄氏度的高温,布放吸油毡,搬运物资,喷洒消油剂及回收污油,完成了清污工作。

2012年10月20日

圣文森特籍冷冻船“MING YANG”轮航行至日本那霸附近时,机舱失火,东海救助局专业救助船航行近500海里,历时7天,成功救出船上64名遇险人员,并扑灭大火,将难船拖回舟山。

2013年6月

救捞系统完成“神舟十号”发射海上应急救援保障任务,在执行任务期间,“北海救112”轮经受了11级热带气旋和10米浪高的严峻考验。