我国不同区域社会经济发展的差距、不同阶层和群体之间收入的差距、优势群体和普通人社会地位的分化,等等,这些客观因素影响了教育的不公平,进而造成校舍、设备、师资办学条件的差距。公共教育资源的合理配置问题,硬件(物质条件)靠“钱”,软件(人力资源)靠“人”,国家在钱的问题上必须要解决“有没有钱”、“有了钱肯不肯给”、“有限的钱怎么花”这三个问题。

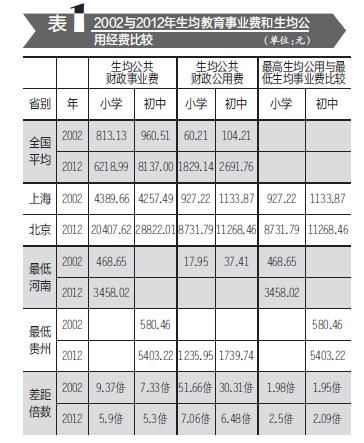

我国的财政收入从1950年到1978年,时经28年从不到百亿到超过千亿,再到1999年21年达到万亿,到2011年12年过10万亿,到2014年仅3年,上半年财政收入74638亿,财政支出预算超15.4万亿,全国人均财政预算支出11320元,其中给孩子们上学花了多少?从2002和2012年《全国教育经费执行情况统计公告》的比较中得出结论:就在达到4%教育经费这一年,我国义务教育经费差距依然十分巨大。

十年对比,全国生均支出最高省份由上海转移到了北京,最低省份依然还是河南与贵州,省际的差距,生均事业费由七倍乃至几十倍缩小到了五到七倍;但用北京、上海的学生公用经费和河南、贵州的教师学生公用经费比较,这一差距十年后没有缩小反而加大,由不到两倍发展到了两倍以上。也就是说,北京一个学生的公用经费比河南、贵州两个多教师和学生共用的经费还多,可以想见,两地教师收入差距的基尼系数该会多大!

自1994年实行分税制以来,中央财政收入占国家财政收入的比例迅速上升,由1993年的22%迅速增至1994年的55.7%,此后一直保持在半数以上的水平。但基础教育投入的基本格局却没有改变,只确定和规范了中央与地方的财权和事权范围,没有考虑四级政府间的权利和义务关系,政府间事权划分不明,支出责任重叠,层级较高的中央、省级政府集中掌握了国家的主要财力,但基本摆脱了基础教育的负担。

中等以下教育和省属高等教育由辖区负责管理理所当然,“谁的孩子谁养”也说得过去,所带来的问题是:中央部属院校百所,省属本科院校千余所,1297所专科为省、市(地)两级所属,市(地、州)属中学数量较少,这样一来我国教育分量最重的基础教育支出归在了财政能力最弱的县一级,造成了我国基础教育经费的制度性短缺。中央财政每年从转移支付中进行补助,但份额与省以下三级教育财政负担不成比例。

2008至2013年这6年来,在全国财政总支出中,半数来自中央财政(其中约70%对地方税收返还和转移支付),但中央财政中教育支出占中央整个支出不到6%,无论本级教育支出还是对地方转移支付教育支出,均在4%—6%之间,占全国教育支出不到20%,另外半数支出能力的三级地方财政要承担80%以上的教育经费。基础教育“以县为主”的格局,使中央教育支出比全国平均值低了十个百分点左右。

应该看到我国教育经费两个事实:一是自1993年提出财政性教育经费占GDP的4%的目标,2012年终于实现;二是2013年教育支出是2008年的2.44倍,而同期全国财政支出是2.24倍,中央整个财政支出是1.885倍。说明了近年来在教育经费安排上有了很大的改善,中央财政更是在积极努力。问题是,在来自半数以上中央财政的全国财政支出总盘子中,另外半数的三级地方财政要承担80%以上的教育经费,且“以县为主”,能力强、层次高的财政责任小。

如何处理教育上的中央和地方财政关系,必须弄清楚管理主体是否就等于投资主体。科学的安排应该是:一要按事物性质决定事权责任;二要依据公共服务均等化原则考虑支出结构;三要依据中央与各区域支出能力来划分比例。众所周知,义务教育是公共产品,属于全体国民受益的“外溢性”服务层次,不是哪个省哪个县的事务,起码应界定在:国家委托地方管理的中央事权。

笔者建议:参照发达国家确定“蛋糕”分配的“受益原则”和“能力原则”,一是根据受益水平,二是根据能力水平,来确定负担水平。目前在我国不能赋予省级自主税收立法权的情况下,最起码应确定为:依据支出的能力同比例分担,即四级财政在年初安排预算时均拿出与全国教育支出同等的16%以上的比例额度。根据不同区域的不同支出能力,按照公共财政均等化原则,用一般转移支付形式给予各省之间以“差别补偿”,尽量减少专项转移支付的方式零敲碎打。(本文数据均来自财政部网站)

(作者系贵州财经大学副校长)