这次讲课,刘震云没有选择政治、经济、社会、文化等惯常的学院式教学法进行灌输,而是从小处入手,从人物入手,以点带面地引出对宋朝社会政治状况的分析。

毕飞宇1987年毕业于扬州师范学院,2011年凭长篇小说《推拿》获得第八届茅盾文学奖。

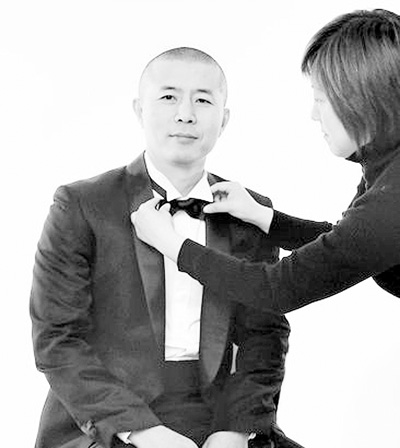

日前,茅盾文学奖得主、作家毕飞宇成为南京大学教授,“毕飞宇文学工作室”也在该校文学院揭牌。

作家当教授,这事儿不新鲜。阎连科、刘震云在中国人民大学当教授,二月河任郑州大学文学院院长,王蒙是武汉大学文学院名誉院长和讲座教授。这个名单可以列很长:王安忆、马原、莫言、梁晓声……

作家当教授,俨然成为潮流。那么,这股潮流给高校带去什么?给学生又能带去什么?

作家进高校,承担着重建大学与文学关系的使命

“新文学时代,很多作家都在高校里头。像鲁迅、周作人、徐志摩这些知名作家当时都是高校教授,他们与高等院校尤其文学院紧密相连。到当代文学时代,这个传统才渐渐没有了,作家很少进高校。另外,在西方,很多作家也与高校有着紧密的联系。西方没有作协。所以无论中西,这都不是个新事物。”毕飞宇在接受媒体采访时表示。

南京大学文学院院长徐兴无认为,作家进高校之所以引起关注是因为当代作家和大学文科之间的关系长期脱离,毕飞宇承担着重建大学与文学关系的使命。

贾平凹曾于2001年在西北大学文学院担任中国现当代文学方向的研究生导师。 “当时学生反响相当不错。我们也是希望把社会资源和学院的教学结合起来,加大学院的培养力度。”西北大学文学院副院长刘炜评回忆,“经过多年的文学创作,贾平凹具备了深厚的理论素养、独到的个人思想,创作已进入了成熟期,与学院的其他老师相比,他可以给学生带来更多实践性的指导和点拨。”

2003年,贾平凹又担任了西安建筑科技大学人文学院的院长,领导学院的学科建设,并带了一些研究生和博士生。该学院常务副院长韩鲁华说:“贾平凹带给学生更多文化精神上的感染,也给学院带来了更浓厚的文化氛围,为我们的文科发展树立了标杆。至于他是作家身份还是教授身份,这不是我们关注的东西,我们更关注他给学生带来了些什么。”